У ладейного прибегища…

Премьера спектакля «Ваня Датский» состоялась в Мытищах 10 октября, в Кургане – 17 ноября 1993 года.

Об этом спектакле можно сказать очень коротко: неизбывная боль материнского сердца. Спектакль поставлен по одноименной притче Бориса Шергина.

Режиссер-постановщик – Станислав Железкин, художник-постановщик – Евгений Бондаренко, который и материальную часть частично изготовил сам.

Спектакль – участник и призер российских и международных фестивалей, изначально был задуман на Аллу Семёнову. На постановку спектакля Алла ездила в Мытищи, там отыгралась премьера, а мы ждали свою, и вот… полетели архангельские птицы по нашему залу: «Ой, вы го-о-олуби…»

История солдатской вдовы Аграфены Ивановны, начинаясь с нежной песни, возрастает до пронзительной боли от потери сына. «У ладейного прибегища, у корабельного пристанища жила была честна вдова Аграфена Ивановна», и был у Аграфены «одинакий сын, Ваня». Вот она, история – мамы и сына…

Мы все стремимся стать взрослыми, совершать самостоятельные поступки, хотим поскорее выпорхнуть из под родительского крыла, чтобы не давила на нас чужая воля. Но думая о себе, зачастую не предполагаем о том, как это аукнется в сердце наших родителей, какую боль испытывают от этого наши мамы. Вот и Аграфена, сын которой убежал из родного дома, подрядившись на иностранный корабль, продолжает ждать и верить. Неиссякаемое терпение. Так только матери могут – ждать, когда, казалось бы, уже нечего ждать, и ВЕРИТЬ, когда уже все верить перестали. Только мама может ждать всю жизнь и помнить – где находятся родинки у её ребёнка.

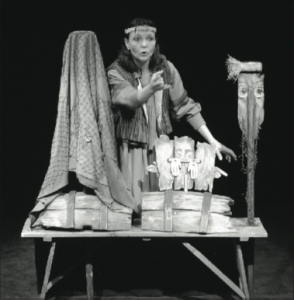

Признаться, сложный спектакль, в котором сконцентрировалось столько боли и радости, отчаянья и надежды. С одной стороны, всё просто, такой крестьянский театр по стилю – что нашлось в сарае, то и пригодилось – щётки, ложки, предметы бытовые, не театральные, весло, сеть, старый бочонок. Но как только актриса берёт эти предметы в руки, они становятся живыми, а вы забываете о том, что это ложки-щётки. Они начинают жить! Вот она, сила мастерства. Спектакль, надо сказать, не из разряда развлекательных, но актриса работает, держа на контроле зал, стараясь каждого зацепить, добиться, чтобы все глаза смотрели на неё, вернее на её действо. Она накрывает весь зал своей энергетикой, стараясь достучаться до каждого сердца. Она так тонко чувствует настроение зала, что порой кажется, она идёт у него на поводу, но это только кажется, потому что через несколько минут в зале наступает такая пронзительная тишина, а школьники, которые только что баловались и перебрасывались репликами, сидят в напряжённой тишине, слушая и сочувствуя Аграфене.

Окающий говорок, деревянные архангельские птицы, фольклорные песни, исполняемые актрисой, её лукавый взгляд на зрителя – всё это создаёт доверительную атмосферу, при которой невозможно сфальшивить. История, которую рассказывает актриса, в общем-то, со счастливым концом, только путь к этому счастливому финалу длиной в 23 года зрители проживают вместе с актрисой, в напряжении ожидая: узнает или нет Аграфена сына? Признается или нет матери Иван в том, что он – её сын?

Но материнская любовь оказывается мудрее и сильнее всех препятствий, и в конце вся большая семья (ведь у Ивана уже трое сыновей) счастливо воссоединяется.

Спектакль этот художник посвятил своей маме, а режиссёр задумал его как спектакль, который нужно смотреть вместе с мамой. И, действительно, спектакль, игра актрисы так мощно воздействуют не только на эмоции, но проникают в душу, щемящей тоской отзываясь в сердцах и рождая желание прислониться к маме, обнять её, сказать ей несколько тёплых слов, сделать для неё что-то хорошее, чтобы и она ощутила нежность от любви своего чада. А потому медлить с этим желанием нельзя, мама должна быть рядом во время просмотра, понять и почувствовать порыв и устремление детской души, пока не расплескался этот поток нежности, не сошёл на нет.

Думаю, что и ребёнку во время этого спектакля хочется почувствовать тепло маминой руки, убедиться, что более верного и надёжного друга, чем мама, у него нет. Ведь не зря в книге отзывов после этого спектакля какая-то Катя написала: «Я свою маму никогда не брошу…»

А вот ещё один отзыв «Случайного зрителя Андрея Чернышева», опубликованный в газете «Курган и курганцы» 4 декабря 1997 года. Он настолько эмоционален, что я приведу его весь.

«Если бы я был театралом, то более понятно смог бы объяснить, как и с помощью чего в театре происходит чудо. Если бы я был поэтом, то постарался бы наиболее ярко передать ощущение этого чуда. Но так как я ни то и ни другое, то постараюсь просто описать свои впечатления от увиденного. На спектакль «Ваня Датский» я попал случайно: было много времени, немного денег и упоминание в каком-то разговоре о театре «Гулливер». Сдав куртку в гардероб, я понял, что ошибался, считая, что театр начинается с вешалки. Здесь он начался с картинной галереи. Вдоль длинных стен расположены эскизы к постановкам. У меня возникло смутное подозрение, что театр кукол весьма отличается от того, чем я его себе представлял. Оказалось, что это гораздо больше, чем Петрушка, куклы на верёвочках и «Балаганчик» А. Блока.

С толпой ребятишек 10–13 лет я проник в зрительный зал. Он оказался на удивление маленьким и уютным. На полуосвещённой сцене стояла деревянная скамья, валялись какие-то доски… И вдруг что-то произошло. Воздух неуловимо начал менять свой цвет, притягивая взгляд к сцене. А за спиной послышался голос. Это была песня, и пела её женщина. Такие песни могли петь наши бабушки, а может, их пели в других мирах, другими словами. Это была одна из тех песен, где смысл, мелодия и чувство ещё не раскрошены временем. Актриса, неся за собой свет, медленно прошла на сцену, держа в руках мёртвую ветку, над которой кружились архангельские деревянные голуби. Внезапно сцена перестала казаться пустой: весло, соприкоснувшись с тканью, вдруг взглянуло глубоко в душу долгим скорбным взглядом, половина старой бочки превратилась из морского судна в полупьяные лица портовых мужиков, но стоило актрисе зажечь несколько маленьких свечей, как исчезал кабак, создавалось ощущение храма.

Одним взмахом лоскута ткани (покрывала Майи?) артистка, оставаясь в тени, передавала сцену рыночной площади, скорбь, надежду, отчаяние матери, потерявшей сына. Оказывается, можно напугать даже взрослого человека днищем бочонка с тремя дырками и дюжиной колокольчиков! Это датская жена Вани пытается запретить ему вернуться на родину. Самое удивительное, что это «лицо» становится миловидным, как только Ванина жена переезжает к нему в Архангельск.

После спектакля я, воспользовавшись случаем, успел задать несколько вопросов сидящему рядом пацану:

– Понравился спектакль?

– Да, только страшно было.

– Почему?

– А, вдруг, этот Ваня не вернулся бы. И жена у него страшная.

– Ну потом-то она хорошей стала.

– Да, потому что в Россию переехала.

А как ты думаешь, о чём спектакль- то?

– О том, что сын уехал, а мама ждала.

– А то, что Ваня и мама его из весла… ничего?

– Так ведь сказка! (смеётся).»

Сколько зрителей посмотрели этот спектакль за двадцать лет? Подсчитать, конечно, можно, но важно не их число, а то неисчислимое количество тепла, отданное им актрисой Аллой Семёновой… В Санкт-Петербурге, в 96-м году фестивальная газета после спектакля «Ваня Датский» написала об Алле: «Так играть нельзя! Но она играет?!»